w/ 019 TJ

type: image

function: research

location: brasil

collaborator: t.kanemaki, h.kominami, y.sugiyama, m.tsuji(photo)

window research institute(grant) honkbooks(talk session)

/

This study aims to clarify whether there could have been a uniquely Brazilian architecture, such as the ‘architecture of Tropicália’ that emerged from the Tropicália movement, or if not, what the reasons were.

本研究では、トロピカーリア運動から展開された「トロピカーリアの建築」のようなブラジル独自の建築がありえたのか、あるいはそれがない場合、その理由はどこにあったのかを明らかにしたい。

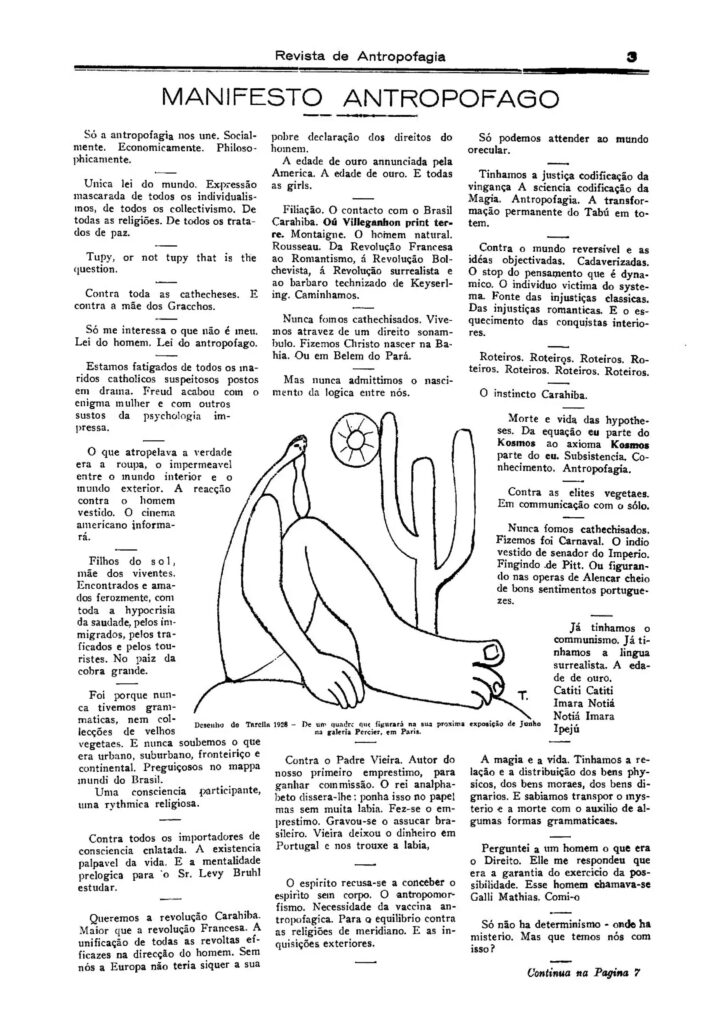

トロピカーリア運動の思想的支柱になっていたのが、1920年代にオズワルド・ヂ・アンドラーヂ(1890-1954)という批評家・詩人・小説家が提唱した「食人」という考え方であった。オズワルドは「食人」運動において、インディオの食人習慣を理念的に取りいれ、西洋の文化を「消化・吸収」することで独自の文化芸術を作りだすことを目的とした。「食人宣言」(1928年)はこの運動のマニフェストとして、オズワルドが創刊した雑誌に掲載されたものだった。

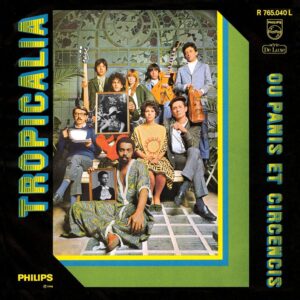

いわば、1960年代にブラジルで展開されたトロピカーリア運動は、20年代の食人運動のリバイバルであったわけであり、こうした文化運動の時間差のある同期が、(少なくとも、現代の、東洋人であるわれわれにとって、)シュールレアルな風景を生み出すきっかけになるのだとして、たとえばドリームスケープ(*1)をつくりだす新世代のクリエーターたちがブラジル建築を再発見し、イメージを再生産していることを考えると、トロピカーリア運動が再度90年代のアメリカで日の目を浴びたこと(*1)もまた、重要である。

ヒップホップという音楽のジャンルには、サンプリングと呼ばれる手法がある。過去の音楽を引用し、最新のものに変換する。この手法によって、ヒップホップという現代の音楽から、ジャズのようなよりオーセンティックな音楽をわたしは享受できるようになっていった。

翻って考えてみると、ポスト・モダニズムがもたらした最大の功績は、現在から過去を知ることができるようになったことではないだろうか。すなわち、私たちはモダニズムだけを見て、それがなぜ発生したのか知る余地はない。であるからこそ私たちは歴史を過去から学ぶ。

しかし、ポストモダニズムは過去を参照しているから、そこから過去を知ることができる。そうすると、ポストモダニズムを経由して、モダニズムを、そして新古典主義、ルネサンス、近世、古代へと、さらに順繰りに時間を遡っていくことができるのだ。

われわれは再度、ブラジル建築のモダニズムを再発見する。

(デヴィッド・バーンがトン・ゼーを再発見したように)

その態度はいわば、ポスト・トロピカーリアリズムである。

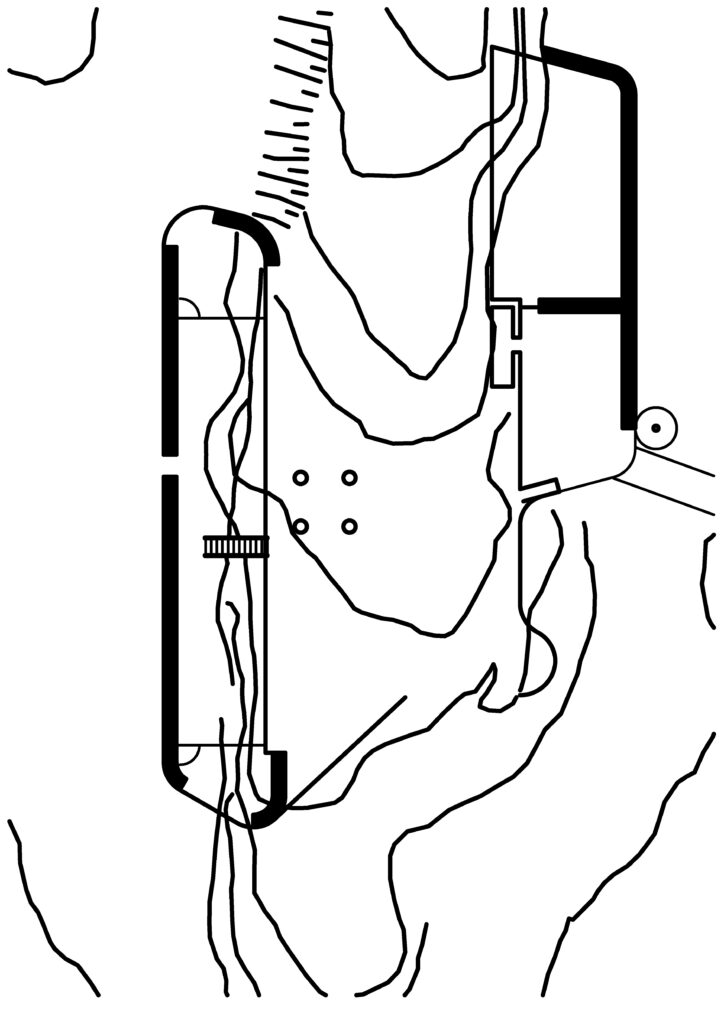

1. niemeyer – single-line / edifício e galerias comerciais

オスカー・ニーマイヤー(1907-2012)はブラジルモダニズムを代表する言わずと知れた建築家であり、ブラジル調査の期間中も、数多くの作品を見学した。というか、その多作かつ国家的・世界的な知名度により、数多くの建築を見学させられた。

彼の建築を体感して感じたいくつかの要素を分析しながら、比較的知名度の低い作品を紹介する場としたい。

1A. 自由な曲線とその効果(bacon frito)

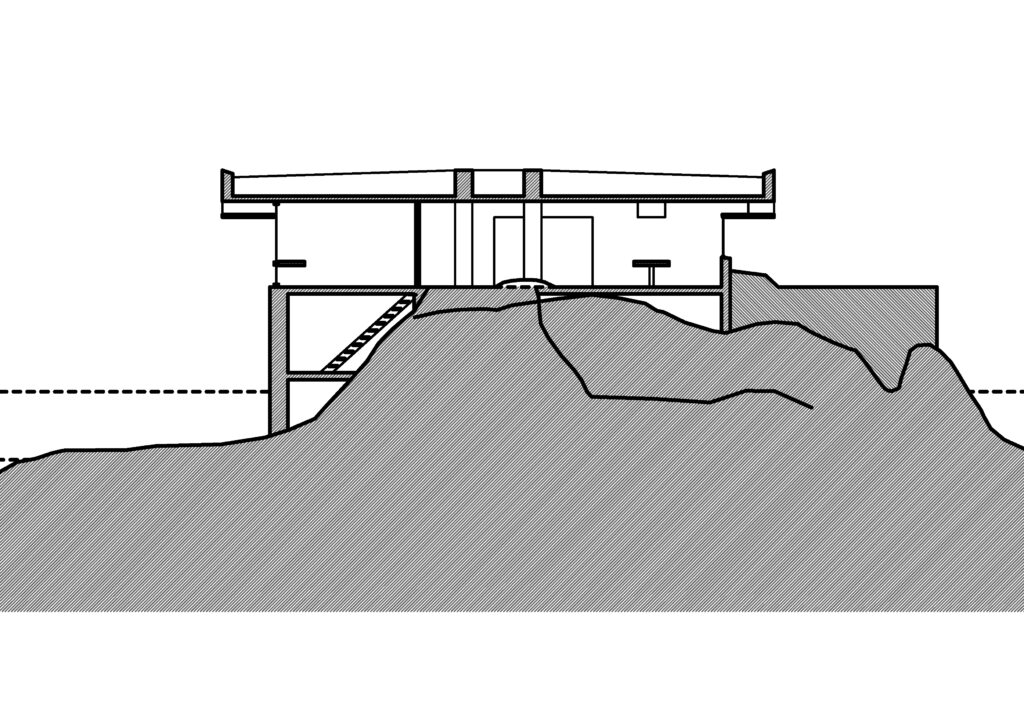

ニーマイヤー自邸(1951)しかり、ニテロイ現代美術館(1996)しかり、ニーマイヤーの建築には、平面にも立面にも、優雅な曲線があらわれる。

ここではパンプーリャの近代建築群を例に考えてみよう。

カーサ・ド・バイリ(1943)のキャノピーと柱、それから塀が描く曲線は、それぞれ微妙に変化する。この一見自由で遊戯的に感じられる曲線は体験とともに認知されるので、それが自由曲線か幾何学的に構成された線なのかは、図面を確認しない限り判別できないし、判別できないからこそ、経験的な認知として、豊かなものとして純粋に感じられる。

ニーマイヤーが描く曲線が人工的なものなのか、有機的なものなのか、パンプーリャにおいてその問いは意味をなさない。なぜなら、隣接するパンプーリャ湖が形成する曲線もまた、人工的なものであるから。自然と人為の対比がここでは役に立たないのである。

湖を周遊し、その風景が優雅に変化するさま、ニーマイヤが手がけた建築が見えたり、見えなくなったりする、その微妙な風景の変化は、ニーマイヤーの建築体験と極めて類似しており、ニーマイヤーのアイデアがスケールレスであることが瞬時に理解できる。

平面における曲線がうみだす微妙な豊かさに対して、立面にあらわれる曲線はより明快に、モニュメンタルにあらわれる。サン・フランシスコ・ジ・アシス教会の立面も、その一例だが、壁画が作り出す曲線と呼応している様子もまた彼らしい操作と言える。

この曲線的な手法を一旦、ブラジル料理のつけ合わせになぞらえて、カリカリベーコン(bacon frito)と名付けてみる。

(下の写真はリテラルにカリカリベーコンである。)

(赤色はブラジル建築によく用いられている。)

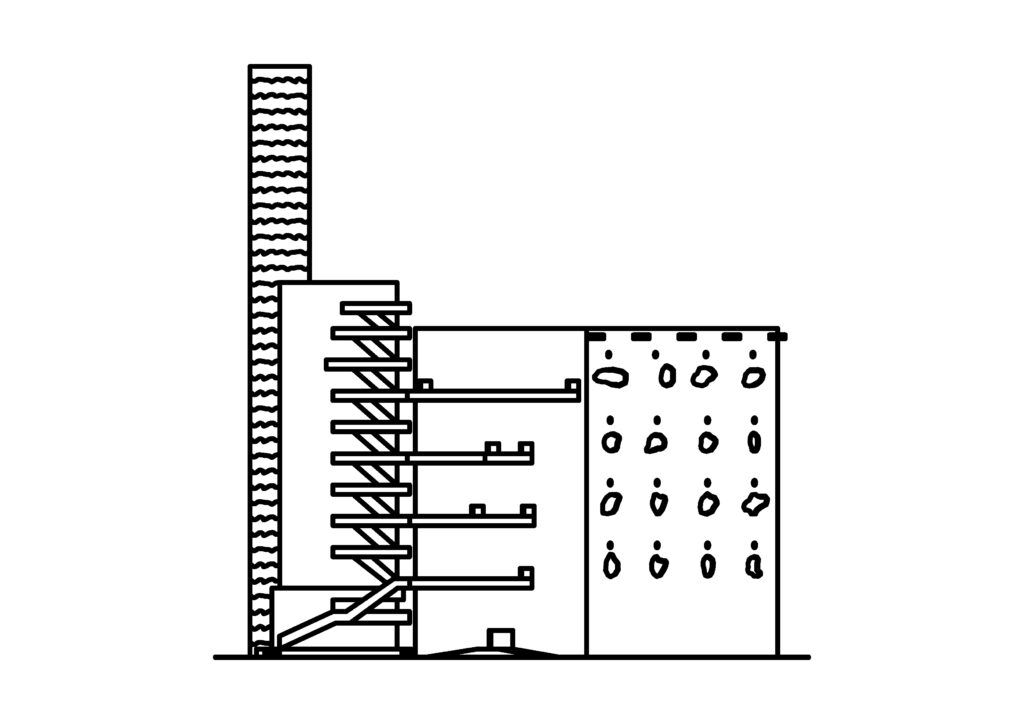

1B. ピロティ – モニュメント – pão de queijo

ブラジリアの集合住宅(1960)しかり、ニテロイ現代美術館(1996)しかり、ニーマイヤーの建築には、プログラム・スケールを問わず、ピロティがあらわれる。

その巨大さゆえ、モニュメンタルに映りがちだが、ヒューマンスケールに基づいた寸法を兼ね備えていて、居場所になっているのが特徴的だと感じる。(天井の小口を覆うように、モザイクタイルを貼っているのも、ニーマイヤーの建築によくみられるディテールの1つ)

このモニュメンタリティは、1Aの曲線の効果になぞらえて、シングルライン的であると表現したい。すなわち、その巨大さゆえ、ニーマイヤーの建築は厚みのある部材で構成されているというよりも、彼が描くドローイングのような単線でできているような感覚をおぼえる。そしてそのモニュメンタリティの背後で、きちんと寸法感覚を備えているところに、まるでソトはカリカリ、ナカはフワフワなポンデケージョ(ブラジルのチーズパン)らしさを感じるのである。

そんなピロティ建築のなかで、カテチーニョ(1956)はあまり知られていないように思う。ブラジリア建立に先立ち、わずか10日間で建設されたとされる仮設の大統領官邸は、木造家屋であるにもかかわらず、大切に保存され、公開されている。粗野であり、あまりにもシンプルであるさまはまさしく、単線的で、低解像度の家(*1)と言えそうで、そのシンプルさゆえにニーマイヤーの建築の特徴が前景化している。

(白と赤。ポンデケージョとカリカリベーコン)

(juan casemiro – われわれはこれまでに1度もモダンであったことがない)

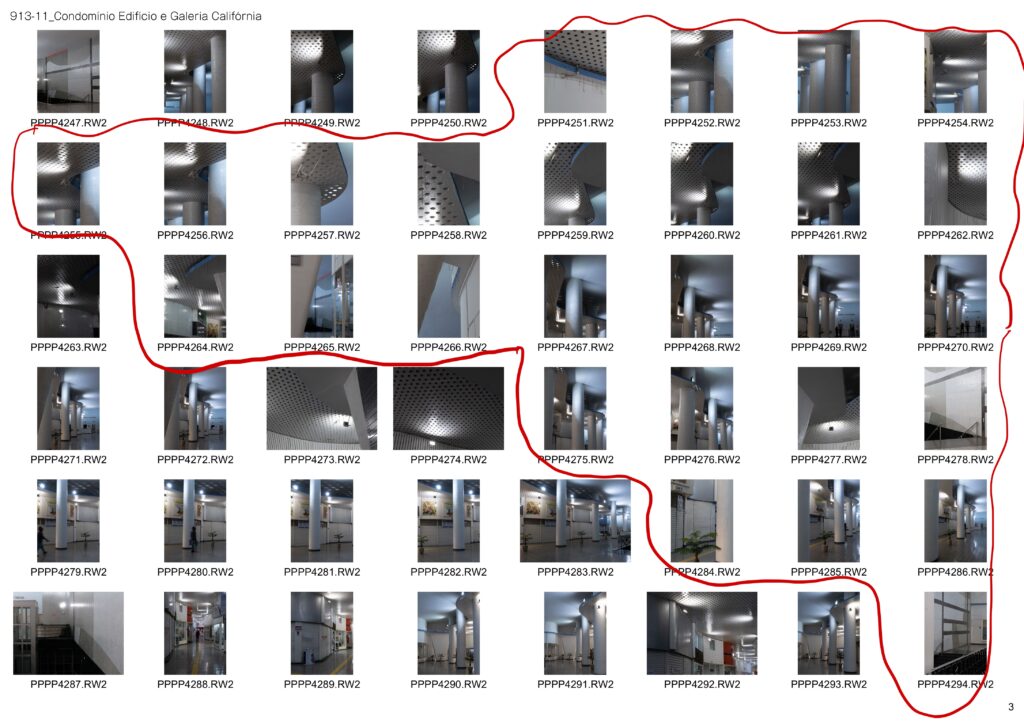

1C. ガレリア – 商業空間ではインテリアがモニュメントと化す?

さて、本テキストでは以上のニーマイヤー建築の特徴を踏まえつつ、サンパウロの商業施設に焦点を当てたい。

(a_歴史的建造物)

a1_マルティネッリビル(1929) – ブラジルで最初の高層ビル。レヴィ=ストロース(1908-2009)が1935年に滞在した際のスナップ写真に多くおさめられている。/

a2_サンフランシスコ修道院(1647) -「町の三角形」の1頂点を形成する修道院。/

a3_サンパウロ市立劇場(1908) – 1922年の「近代芸術週間」の会場であり、ブラジルのモデルニスモ運動の胎動地点。/

a4_カエターノ・ヴェローゾ(1942-)がサンパウロで住んでいたアパートメント。自伝によるとここの2002号室に住んでいた可能性が高く、ジルベルト・ジル(1942-)も近くに住んでいた。

(b_ガレリア)

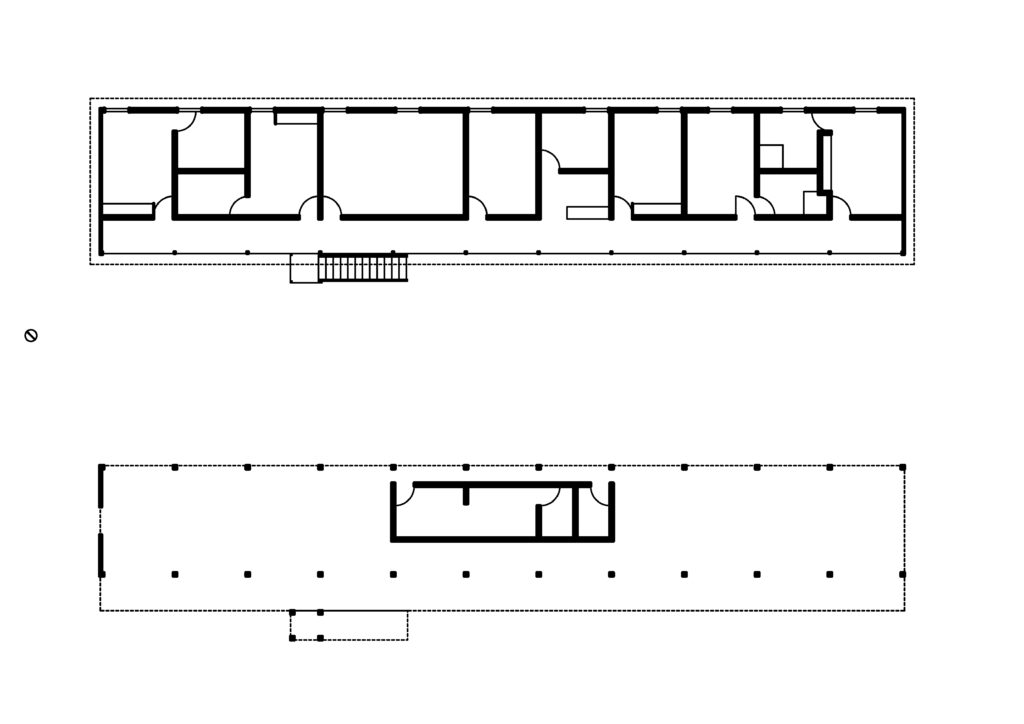

b1_Galeria do Reggae(1962, Siffredi & Bardelli) /

b2_Galeria do Rock(1962, Siffredi & Bardelli) /

b3_Galeria Nova Barão(1962, Siffredi & Bardelli) /

b4_Galeria Das Artes(1956, João Serpa Albuquerque),

Galeria 7 de Abril(1959, Siffredi & Bardelli),

Galeria Ipê(1950, Plínio Croce & Roberto Aflalo)

(c_ニーマイヤーの商業施設)

c1_Copan(1966) /

c2_Eiffel(1956) /

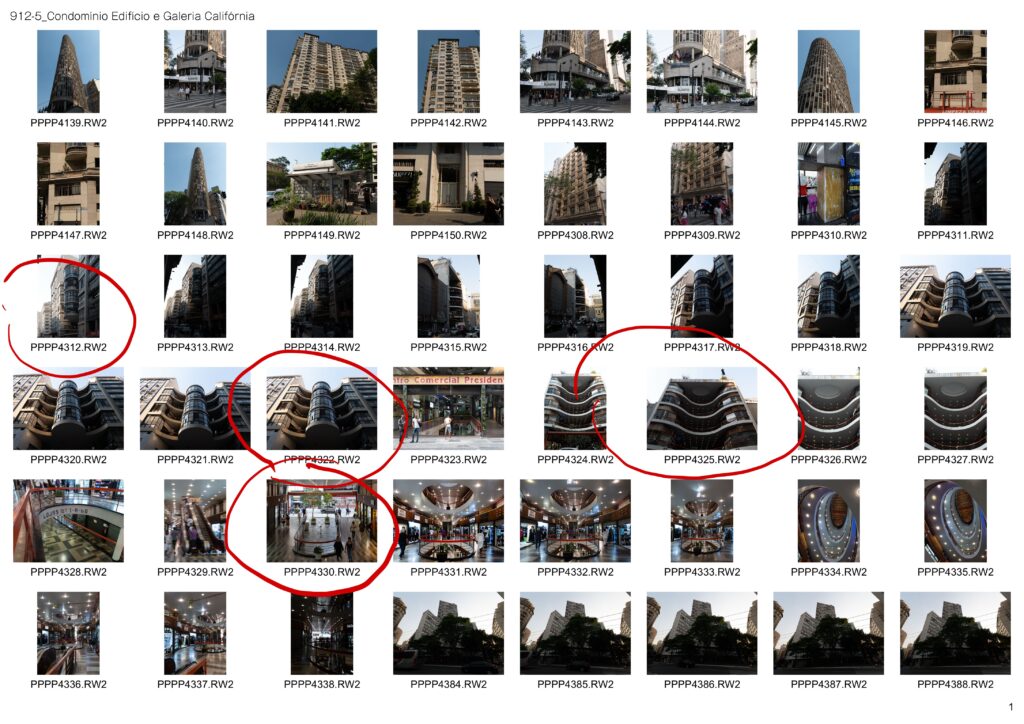

c3_Califórnia(1955) /

地図の上で上部ではイピランガ通りが南北に、右部ではマルティネッリ・ビルから走るサン・ジョアン通りが東西に走っているサンパウロの中心部に位置する商業地区は、サンフランシスコ修道院などが位置する「先住民の三角形」から端を発したサンパウロのセントロに高速道路を挟んで隣接している。

そしてここには3つのニーマイヤーが設計した商業施設と、ガレリアと呼ばれる特徴的な商業施設が点在している。

これまで確認してきた、雄大なニーマイヤーの作品と一味違うのは、都市のなかに埋もれているから、曲線もむしろ都市のコンテクストから導き出されているようにみえるところ。それはニーマイヤーがデザインしていない商業施設にも共通している。

そしてニーマイヤーの商業建築のなかでも曰く付きなのがc3のカリフォルニア・ビルディング(1955)である。この建築は1953年、サンパウロビエンナーレに訪れたマックス・ビル(1908-1994)が現場を見学し、けちょんけちょんに批判している。

スイスの合理主義、抽象性では理解できなかったこのブラジルの造形は、理性では拒否していたといても、脳裏には焼き付いていたはず。たとえばハンス・アルプ(1886-1966)との類似性を感じ取っていたりしないのだろうか。

いや、むしろ東洋人の私が、2024年にこのような再解釈をすることが、重要なのかもしれない。

Galeria 7 de Abril(1959)、Galeria do Reggae(1962)、Galeria do Rock(1962)、Galeria Nova Barão(1962)という4つのガレリア(パサージュを持つ商業空間の形式の一つ)は、それぞれ類似した空間形式をもち、サンパウロ特有なものかと思っていたが、調べてみると同じ建築家の作品であった。これらに共通して現れていたのが、周辺環境へのアグレッシブな応答としてのファサードと、スロープによってうまれる饒舌な断面構成だろうか。

一方のニーマイヤーの商業施設は、上記のような都市への応答とともに、ニーマイヤー自身が探求していた曲線のボキャブラリーとも共有している。

彼の国家的 – モニュメンタルな建築が、セントロという都市性やガレリアという商業性を通じてどのように変容しているのか確認し、その変化を分析することで、西洋のモダニズム建築家が1950年代当時理解できなかったものを、東洋のわれわれはどのように再解釈できるのか、考えてみたい。

国家的モニュメンタリティを創出する圧倒的な単純性としての自由曲線と、過密な都市への応答や商業空間の演出としてのアグレッシブなファサードや動線にみられる曲線に、果たして違いはあるのか。モダニストには理解できなかった形式を、トロピカーリア運動の背後にある食人思想を再解釈することで、現代のわれわれからの視座を再提出する。

(シソーラスが欲しい)

x. 建築家が建築をリサーチする手つき

旅に出て、建築を体験する。遠くのもの、昔のものを見て、自身の実践に活かすためには現代の課題と対応している点を見つけ出さなければいけない。

ブラジル近代建築の場合、私にはトロピカーリア運動が有効な補助線となった。当時見出せなかった側面を見出すことができ、それを現代に活用できるきっかけは、そこにあるはずだ。

自由な、カリカリベーコンのような曲線を、一人の国家的建築家の遊戯性やもニュメンタリティーとして扱うだけではなく、都市や商業空間への応答と考えれば、そこには一つの合理が発見できる。合理があれば、参照することも可能になる。

そのためにはまず、対象を観察する手つき、そしてそれを分析する手つき、最後に、翻訳し活用する手つきが求められる。

建築分野だけにとどまらず、文化を再解釈することは、まずは自分にとって、喜びにつながっている。それを横道に外れていたり、迂回してしまっている時もあるかもしれないが、それはきっと無駄ではなく、「あそび」としても重要なのだろう。

真っ直ぐに建築を設計すること。時々退屈。迂回すること。たとえば、図面に凝ったり、写真に熱中したり、旅に出てみたり、展示・講演・編集・出版して人に見てもらったり。やりすぎてはいけないが、少し元気がでる。

2. bo bardi – playful micro renovation

3. rocha – oneness

4. longo – bossa